野心に生きた「怪物」一橋治済

蔦重をめぐる人物とキーワード㉗

■野心のために次々と恩人を切り捨てる

一橋(徳川)治済(はるさだ)は1751(宝暦元)年、初代一橋家当主・宗尹(むねただ)の四男として生まれた。祖父は中興の祖と仰がれる8代将軍・徳川吉宗(とくがわよしむね)という血筋だった。

御三卿(ごさんきょう)の一つである一橋家に生まれたことは、治済の運命を決定づけた。御三卿とは、将軍家に男子がいない場合に将軍を出す家柄のことで、一橋家、田安家、清水家の三家を指す。しかし、将軍家から見ればしょせん「傍流(ぼうりゅう)」の存在に過ぎない。

1764(明和元)年、13歳の治済は父の死を受けて一橋家の家督を継いだ。この時から、彼は自分の息子を将軍の座に就けることを目標としたという。その野望が現実味を帯びてきたのが1781(天明元)年のこと。長男・家斉(いえなり)が10代将軍・徳川家治(いえはる)の養子となったのである。

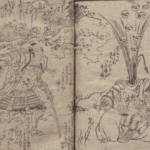

実は、この養子縁組には複雑な政治的背景があった。家治は当初、田安家の俊才・定信(さだのぶ)を後継者として考えていた。しかし、時の老中首座・田沼意次が巧妙に立ち回り、定信を白河松平家へ養子に出してしまう。そして意次は家斉を後継者として推挙した。意次にとって、まだ幼い家斉の方が自分の権勢を維持しやすいとの計算があったと考えられる。

1786(天明6)年に家治が亡くなると、翌1787(天明7)年、わずか15歳の家斉が11代将軍に就任した。こうして治済の念願は現実のものとなった。

後年の創作では、家斉の将軍就任に至る過程で多くの要人が不審死を遂げ、それが治済の陰謀によるものと描かれることがあるが、これらについては史実として明確な証拠は残されていない。ただし、治済が権謀術数を駆使して政治の頂点を極めたことは間違いない。特に大奥の実力者である高岳(たかおか)の支持を得るため、多額の賄賂を贈った可能性を指摘する研究もある。

いずれにせよ、将軍の父という権力の頂点に立った治済の最初の標的となったのは、皮肉にも家斉を将軍に押し上げた恩人ともいうべき田沼意次だった。

当時は天明の大飢饉や浅間山の噴火に見舞われ、社会情勢が不安定化していた。民衆の不満は政治の責任者である意次に向けられ、批判が高まっていた。治済はこの状況を利用し、意次を老中辞職に追い込む。1787(天明7)年のことだった。治済は恩人を「切り捨てた」ことになる。